電話で

お問い合わせ

0120-554-262

葬儀の知識

喪中はがきはいつまでに出す?書き方のマナーも解説します

2025/10/20作成

2025/10/20更新

身内に不幸があった際に「今年は年賀状をお休みします」という意味を込めて送る年賀状欠礼ハガキのことを「喪中はがき」といいますが、実は、喪中はがきには、出す時期や書く内容などにルールがあります。 今回は、「喪中はがきはいつまでに出すべきか」「誰にどのような内容で出せばよいのか」などを、書き方のマナーも含めて解説します。 そもそも「喪中とは何か」といった基礎知識もお伝えしますので、自分が喪中なのかわからないという方も、ぜひ参考にしてください。

目 次

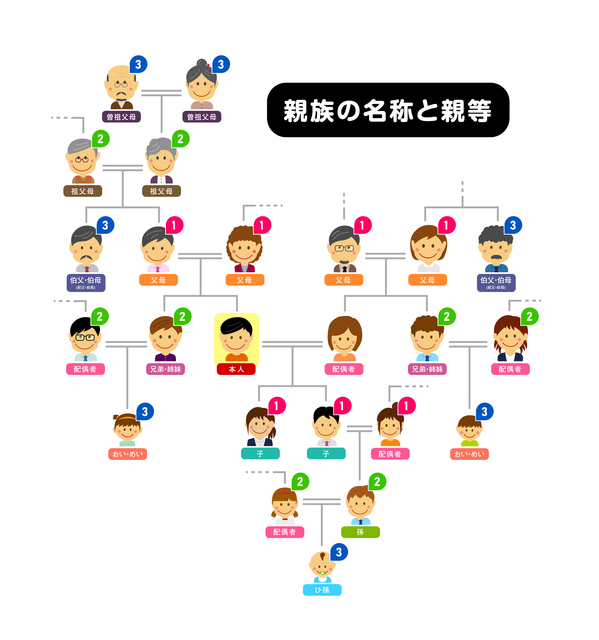

喪中とは?何親等まで?

喪中とは、近しい親族を亡くされた際、その死を悼み、一定の期間お祝い事や華やかな行事などを避け、慎ましやかに過ごすことが望ましいとされる慣習のことで、法律などで定められているわけではありませんが、一般的に故人との関係が二親等までの親族が喪中にあたるとされています。

【二親等までの親族】

0親等:配偶者

一親等:本人の父母、配偶者の父母、子、子の配偶者

二親等:本人の祖父母、配偶者の祖父母、本人の兄弟姉妹、配偶者の兄弟姉妹、孫、孫の配偶者

ただし二親等以内に該当しない関係性であっても、特に故人と親しくしていた場合や同居していた場合などは、その人の判断で喪に服すこともあります。

喪中期間はいつまで?

喪中期間に特に明確な決まりはなく、故人との関係性や地域の慣習、ご遺族の考え方によっても異なりますが、以下の日数が目安とされています。

【喪中期間の目安】

配偶者〜1親等まで:1年〜13ヶ月

2親等(兄弟姉妹・祖父母など):3ヶ月~6ヶ月

喪中と忌中の違い

同じように故人を忍んで身を慎む期間に「忌中(きちゅう)」がありますが、意味や目的、期間に違いがあります。

【忌中(故人のご逝去〜四十九日法要まで)】

喪中期間の一部であり、故人の死を悼み、身を慎む期間のことをいいますが、神道や古い日本の宗教的な慣習に基づき“けがれ”を避けるという宗教的な意味あいが強く、結婚式・祭り・神社参拝・祝い事などを控えることがよいとされています。

【喪中(故人のご逝去〜翌年の命日まで)】

故人を偲び、慶事を控えて慎ましく過ごす期間ですが、忌中に比べて宗教色は薄く、社会的な配慮に基づく意味合いが強い慣習です。喪中期間は、年賀状・お祝い事(結婚・新年会など)などを控えることがよいとされていますが、神社への参拝は忌中期間(四十九日)を過ぎていれば通常通り行っても問題ないとされています。

喪中には年賀状を控えるのがマナー

喪中に控えるべきことの一つに年賀状があります。年賀状は新年を祝う挨拶で、祝い事の一種であるため、喪中期間中に避けるべきことの一つとされています。

そのため、いつも年賀状を出している方に対して、「今年の新年の挨拶はお休みします」ということを伝えなければいけません。そのために用意するのが「喪中はがき」です。

喪中はがきはいつまでに出す?

喪中はがきは、年賀状欠礼ハガキなので、相手が年賀状の準備をする前までに知らせる必要があります。そのため、11月中旬〜12月上旬までには届くようにすることがマナーです。

ただし、お亡くなりになられた時期によっては、出すタイミングが遅くなってしまうこともあると思います。その場合、12月中旬頃までなら喪中はがきを出してもよいとされています。可能な限り早めに送るようにしましょう。また、遅れて出す場合は、「年末のお忙しい時期にご連絡が遅くなりましたが」といった一文を加えると丁寧です。

12月にお亡くなりになった場合はどうする?

12月にお亡くなりになった場合、喪中はがきを期限内に出すことは難しいと思います。その場合は、年が明け、松の内(1月7日、地域によっては1月15日)をすぎてから寒中見舞いとして出すことが推奨されています。

その際は、相手から年賀状をいただいている可能性が高いので、いただいた年賀状に対するお礼とご報告が遅れたことのお詫びを伝えられるとよいでしょう。

例)

ご丁寧な年賀状をありがとうございました

実は 本年◯月に◯◯が永眠いたしましたため

年始のご挨拶を控えさせていただいておりました

ご通知が遅れましたことをお詫び申し上げます

喪中はがきはどこで買える?

喪中はがきは、10月下旬〜12月にかけて郵便局やコンビニなどで販売されています。また、一部の文具店や家電量販店で販売されていることもあります。

さらに、インターネットでも購入することができます。オンライン注文は、好みのデザインを選び、文面や差出人情報を入力して印刷できるためとても便利です。

ちなみに、喪中ハガキにつける切手も、喪中用のものを使用するのがマナーです。切手付きの喪中はがきが主流ですが、もし切手がついていないものを購入された場合は、郵便局で喪中用の切手を購入しましょう。

喪中はがきを出す人の範囲

喪中はがきは、年賀状欠礼のご挨拶なので、基本的には、いつも年賀状を出している相手全員に送ります。その中に、相手も喪中ですでに喪中はがきをいただいている方がいる場合でも、こちらからも喪中はがきをお送りするのがマナーです。

ただし近年では、仕事関係などで相手に余計な気遣いをさせたくないなどの理由から、喪中であっても年賀状を送る方もいるようです。状況やご自身のお気持ちに合わせて判断するとよいでしょう。

喪中はがきに書く内容

喪中はがきに書く内容は以下のとおりです。

・喪中であり新年の挨拶を控えること

・故人の続柄と逝去された時期

・日頃の感謝などをひとこと

・日付

・差出人情報(住所・氏名)

例文)

喪中につき年頭のご挨拶を失礼させていただきます

今年◯月に父◯◯が永眠いたしました

生前中に賜りましたご厚情に心より御礼申し上げます

明年も変わらぬお付き合いをお願い申し上げます

令和◯年◯月

〒 ◯◯◯◯ ◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯(住所)

◯◯◯◯(氏名)

喪中はがきのマナーと注意点

喪中はがきを書く際には、マナーに気を付ける必要があります。以下の点に注意しましょう。

おめでたい内容は書かない

喪中は、慶事や祝い事を避ける期間なので、喪中はがきにおめでたい内容は書かないようにしましょう。

年賀欠礼についてのみ書く

喪中はがきでは、年賀状のように近況報告をすることは控えましょう。もし他に報告することがある場合は別で手紙を用意し、喪中はがきには年賀欠礼についてのみ書くようにしましょう。

前文・行頭の一字下げは省略する

喪中はがきには「拝啓」「敬具」あるいは「〇〇の候」のような時候の挨拶は省略するのがマナーです。また、行頭の一字下げも行わないことが慣例となっています。

句読点は使わない

文章を読みやすくするために用いられる(、)や(。)といった 句読点は、「区切り」や「切れ目」を表すため、「悲しみの気持ちを途中で区切らずに、途切れなく伝える」という意味合いから、弔事では使用しないのがマナーです。また、昔から公文書や挨拶状の正式文体では句読点を使わないことが一般的だったため、その名残ともいわれています。

縦書きで書く

喪中はがきは儀礼的な挨拶状であるため、よりフォーマルな印象を与える縦書きで書くことが一般的です。カジュアルな関係性であれば横書きを選ぶことも可能ですが、伝統的なマナーに沿って送ることが推奨されています。

落ち着いたデザインを選ぶ

喪中であることを知らせるハガキなので、お祝いをイメージさせる華やかなデザインではなく、藍色・薄紫・白黒などの淡い色合いや静かで落ち着いたデザインのものを選びましょう。

薄墨・濃い墨はどちらでもよいが宛名は濃い墨で書く

悲しみの涙を表現するために弔事ではよく薄墨が用いられますが、喪中はがきは薄墨でも濃い墨でもどちらでも問題ありません。ただし、宛名面は郵便局の方が読みやすいよう、濃い墨で書くのがマナーです。

喪中はがきは決められた時期までにマナーを守って送りましょう(まとめ)

喪中はがきは、11月中旬から12月上旬までの間に出すのがマナーです。また、フォーマルな挨拶文になるため、書き方にも注意するポイントがいくつかあります。事前に注意点やマナーを知って失礼のない喪中はがきにしましょう。

福島・岩手・山形・茨城・千葉での葬儀は、さがみ典礼にお任せください

関東・東北エリアに230カ所の施設をご用意し、地域密着の葬儀を60年以上・年間47,000件以上お手伝いしている「さがみ典礼」では、豊富な地元での経験と実績に基づき、故人およびご遺族のご意向と地元の慣習の両方にそった形で、ご家族がお亡くりになられた直後から、お客様に寄り添い、ベストなお葬式のかたちを実現できるようお手伝いさせていただきます。

今すぐ身内が亡くなったときにするべきことを知りたい方は、以下より、お電話でお問い合わせください。

TEL:0120-554-262

今すぐではないが情報を知っておきたい方は、お気軽に以下よりお問い合わせ下さい。

▼24時間365日、無料で電話相談受付中

葬儀のことでお困りの時はさがみ典礼にお電話ください

葬儀のことでお困りの時は

さがみ典礼にお電話ください。

電話でお問い合わせ