電話で

お問い合わせ

0120-554-262

葬儀の知識

喪中に初詣やお正月行事はしてもいい?喪中期間の過ごし方

2025/10/17作成

2025/10/20更新

喪中期間中に迎える年末年始は、いつもとは少し違った過ごし方になります。 というのも、故人を偲んで身を慎む期間とされる喪中期間は、祝い事を控えるのがマナーとされているため、多くの慣習がお祝い事に結びつきやすいお正月行事の中には、控えた方がよいことがあるのです。そのため、喪中期間でも安心してお正月を迎えられるように、喪中の年末年始にやっていいこと、いけないことを事前に把握しておくことが大切です。 今回は、「喪中の期間はどれくらい?」「喪中となる人の範囲は?」などの基礎知識にも触れながら、喪中のお正月の過ごし方を解説します。

目 次

喪中とは?

喪中とは、身内に不幸があった際に、故人への追悼の意を表す意味から、日常の様々なイベントや祝い事を、一定期間控える慣習のことをいいます。たとえば旅行や結婚式、派手なパーティなどは、喪中期間中は避けることがマナーとされています。

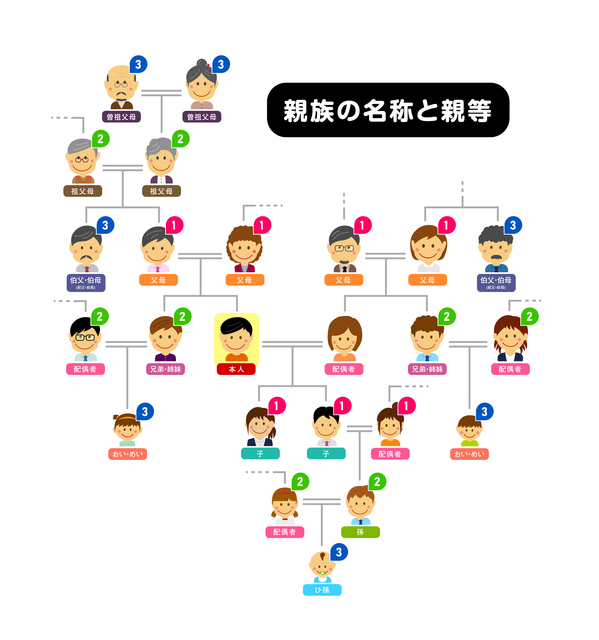

喪中となる人の範囲は?

そもそも親族のうちどこまでの人が喪中に該当するかですが、基本的には二親等までの親族とされています。二親等というのは、故人からみて2世代分距離が離れた親族を指します。

【二親等までの親族】

0親等:配偶者

一親等:本人の父母、配偶者の父母、子、子の配偶者

二親等:本人の祖父母、配偶者の祖父母、本人の兄弟姉妹、配偶者の兄弟姉妹、孫、孫の配偶者

いつまでが喪中期間?

一般的に喪中期間とされているのは、ご逝去から1年後の命日までの1年間です。

昔は、服忌令という法令があり、故人との関係性によって服喪期間が細かく定められていましたが、現在はそのような決まりも特にないため、故人との関係性や地域の慣習、ご遺族の考え方に基づいて、服喪期間が設けられています。

特にこだわりがない場合は、以下の日数を目安にするとよいでしょう。

【喪中期間の目安】

0〜1親等(配偶者・父母・子):1年〜13ヶ月

2親等(兄弟姉妹・祖父母・孫):3ヶ月~6ヶ月

喪中期間の年末年始の過ごし方

年末年始は、年越しや新年の行事が多くあり、その中には、喪中期間中は控えた方がよいことも含まれています。ここでは、喪中期間中にやっていいこと・いけないことをまとめました。

年賀状

新年を祝って送る年賀状は、お祝い事のため喪中期間中は控えた方がよいとされています。代わりに喪中はがきを出し、「今年の年賀状はお休みします」ということを前もって伝えておく必要があります。

お正月飾り

お正月には、年神様を迎えるために、門松やしめ縄、鏡餅などの正月飾りを用意しますが、これらは新年を祝うためのものなので、故人の死を偲ぶ喪中期間中には控えた方がよいとされています。

もともと正月飾りの習慣は、神道の考えからきています。死を”けがれ”と捉える神道では、家族を亡くして間もない時期には、神棚を封じたり、神社へのお参りを避けたり、神様との接触を避けることを推奨しています。そのため、とりわけ忌明け(仏教では四十九日法要、神道では五十日祭)を迎える前までは、神様を迎えるための正月飾りは、避けた方がよいでしょう。

また、忌明け後であれば、喪中であっても正月飾りを飾ってもよいとする考えもありますが、実際には控えることが一般的です。

年越しそば

喪中期間中に年越しそばを食べることは、特に問題ありません。

年越しそばは、「細く長く生きられるように」など、健康や長寿・繁栄を願って食べる食べ物です。いわゆるゲン担ぎのような慣習であって祝い事とは異なるため特に問題ないとされています。

ただし、紅白のかまぼこや海老など、お祝い色の強い食べ物と一緒にいただくことは避けた方がよいでしょう。あくまでも、普段の食事のようにいただくことが望ましいとされています。

おせち

おせち料理は、新年を祝うための料理のため、喪中期間中は控えた方がよいとされています。おせち料理の中には、鯛や海老などの縁起もの、紅白かまぼこや紅白なます、結びこんにゃくなど、めでたさを表す具材などが多く含まれているためです。

ただし、そのようなお祝い色の強い具材を避け、重箱は使わずお酒も控えめにするなどの配慮があれば、食べてもよいとする考えもあります。ご家族の状況に応じて判断しましょう。

お雑煮

お雑煮は、現代においては一般的な食事となっているため、喪中期間中でも問題なく食べることができます。ただし、飾り切りのにんじんや紅白かまぼこなど、お祝い色の強い具材をいれないよう注意しましょう。

新年の挨拶

お正月に人に会うときは、「おめでとうございます」と挨拶をしますが、喪中期間中は「おめでとう」という言葉は使わず「本年もよろしくお願いします」と挨拶することが一般的です。

ただし、仕事関係などで余計な気を使わせたくない場合などは、通常通り、お祝いの言葉を伝えてもよいという考え方もあります。状況に応じて判断しましょう。

初詣

喪中期間中に初詣に行くことは可能ですが、忌中期間を避けていくのがマナーです。

忌中期間とは、故人がお亡くなりになってから四十九日(神道の場合は五十日祭)を迎える忌明けまでの期間のことで、死の“けがれ”を纏っている時期とされています。けがれを纏った状態で神様のいる神社へお参りに行くことは、聖域へけがれを持ち込むことになるとして避けられています。

【忌中期間とは】

故人のご逝去〜四十九日法要(神道の場合は五十日祭)までの期間のこと。

喪中期間の一部であり、故人の死を悼み、身を慎む期間とされていますが、神道や古い日本の宗教的な慣習に基づき「けがれ」を避けるという宗教的な意味あいが強く、神社参拝などの神事を控えることが推奨されています。

お年玉

お年玉は、新年を祝う祝い事のため、喪中期間中は控えた方がよいとされています。

もし「お子さんが楽しみに待っていてかわいそう」という場合は、「おもちゃ代」「お小遣い」などと称して渡しましょう。その場合、渡す際のポチ袋も、熨斗のないものを選ぶなど配慮し、「おめでとう」とはいわずに「今年もよろしくね」といって渡すとよいでしょう。

服装や行動

お正月に着物を着て挨拶回りや初詣に行く人もいると思いますが、喪中期間中は、はなやかな着物姿は、「お祝い」や「お正月を楽しむ」印象になるため控えるのが無難です。祝いの時期を静かに過ごすことを心がけましょう。

喪中期間中の年末年始に「やっていいこと」「ダメなこと」を知っておこう

喪中は、派手さを避け、落ち着いた生活を心がける期間です。そのため、華やかなお祝い事に結びつきやすいお正月と喪中期間が重なった場合は、避けた方がよい行事や慣習があることを知っておくきましょう。

最近は、ライフスタイルや価値観の多様化から、喪中期間中の過ごし方も柔軟になってきてはいますが、一方で、年配の方や地域によっては今も大切に守られている慣習であり、相手や場面に合わせた配慮が求められます。

故人を静かに偲びながら、自分や家族にとって無理のない、穏やかな過ごし方を選ぶことが大切です。

福島・岩手・山形・茨城・千葉での葬儀は、さがみ典礼にお任せください

関東・東北エリアに230カ所の施設をご用意し、地域密着の葬儀を60年以上・年間47,000件以上お手伝いしている「さがみ典礼」では、豊富な地元での経験と実績に基づき、故人およびご遺族のご意向と地元の慣習の両方にそった形で、ご家族がお亡くりになられた直後から、お客様に寄り添い、ベストなお葬式のかたちを実現できるようお手伝いさせていただきます。

今すぐ身内が亡くなったときにするべきことを知りたい方は、以下より、お電話でお問い合わせください。

TEL:0120-554-262

今すぐではないが情報を知っておきたい方は、お気軽に以下よりお問い合わせ下さい。

▼24時間365日、無料で電話相談受付中

葬儀のことでお困りの時はさがみ典礼にお電話ください

葬儀のことでお困りの時は

さがみ典礼にお電話ください。

電話でお問い合わせ